Sacchetti biodegradabili: il futuro a 2 centesimi

Ph: giornalismo.com

Oramai tutti sono al corrente che dal 1° Gennaio 2018 i sacchetti utilizzati come imballaggio primario per gli alimenti sfusi, dalla verdura ai prodotti ittici, devono essere biodegradabili e compostabili. A tutti noi piace avere un paesaggio pulito e senza rifiuti quando andiamo in vacanza, eppure solo in Europa, sono oltre 8 miliardi i sacchetti di plastica che ogni anno si disperdono nell’ambiente, specie in quello marino.

L’obiettivo della direttiva Ue dunque è quello di evitare di immettere sul mercato sacchetti di plastica leggera, con la conseguente riduzione della quantità di rifiuti di plastica da imballaggio che, sempre più spesso, finiscono nell’ambiente.

“Non ci sono più i sacchetti di una volta”

Tutti noi abbiamo sentito questa frase almeno una volta. Difatti dal 2011 in Italia la busta di plastica è stata sostituita con i sacchetti di bioplastica, un materiale di origine naturale in grado di simulare la plastica artificiale. Le bioplastiche sono meno inquinanti in quanto non derivanti dalla raffinazione del petrolio, ma da fonti di energia rinnovabili, come le biomasse. Sono inoltre in grado di essere fisicamente eliminate dopo l’uso e di degradarsi autonomamente nell’ambiente ad opera di organismi naturali, o biocompostabili.

Le bioplastiche sono polimeri di sintesi, ovvero molecole composite, di solito di peso molecolare molto elevato, che sono costituite dalla ripetizione di centinaia o migliaia di unità molecolari uguali o chimicamente simili, che prendono il nome di monomeri. In particolare sono polimeri di condensazione in quanto derivanti dall’unione di due monomeri, come un acido carbossilico e un alcol (o un’ammina), con l’eliminazione di acqua. Proprio per questo motivo sono più facilmente idrolizzabili alle componenti originali da parte di agenti biologici come gli enzimi (e di conseguenza le cellule).

Perché ciò sia possibile, tuttavia, i monomeri devono essere delle molecole metabolizzabili, o quantomeno assorbibili dalle cellule. La maggior parte di questi sacchetti sono formati da PET (polietilene teraftalato), che pur essendo un polimero di condensazione riciclabile al 100%, non è biodegradabile, in quanto il monomero non può essere metabolizzato dalle cellule. Di conseguenza esso non potrà essere smaltito dall’ambiente se non riciclato per produrre nuova plastica.

Come si decompongono i diversi sacchetti?

Molti di noi utilizzano i termini “degradabile”, “biodegradabile” e “compostabile” come fossero dei perfetti sinonimi, ma la realtà dei fatti (e la normativa italiana ed europea) contraddice tale abitudine.

La plastica (oxo) degradabile si ottiene dal petrolio e da additivi che consentono il suo sgretolamento a contatto con ossigeno e luce solare. I sacchetti realizzati con tale plastica non possono essere riciclati con la normale plastica a causa degli additivi. Se poi finiscono in mare vengono scambiati dai pesci per plancton e quindi ingeriti per poi tornare, per mezzo della catena alimentare, in casa nostra, o meglio sulle nostre tavole.

Si ipotizza un tempo minimo di 20 anni per rendere questi sacchetti invisibili Ogni singolo pezzetto di plastica è poi soggetto all’attacco di microrganismi e alla naturale ossidazione, che portano alla demolizione delle singole molecole. Questa decomposizione può impiegare centinaia di anni.

I sacchetti biodegradabili invece si dissolvono naturalmente grazie all’azione di microbi, del calore e dell’umidità. Secondo la normativa europea, questi tipi di sacchetti devono disintegrarsi per il 90 per cento dopo 3 mesi, e dopo 6 mesi devono essere digeriti dai microrganismi per il 90 per cento. Gettati in terra, in mare o in un corso d’acqua, i sacchetti biodegradabili persistono però per anni nell’ambiente, proprio come quelli in polietilene.

La plastica compostabile (chiamata comunemente bioplastica), come previsto dalla normativa europea e dai parametri dell’EN13432, si biodegrada negli impianti di compostaggio in poche settimane e quindi può essere gettata unitamente all’umido poiché la sua struttura si dissolve trasformandosi in compost da usare come fertilizzante naturale.

Diversi tipi di bioplastiche

A seconda della composizione chimica possiamo identificare diversi tipi di bioplastiche le cui caratteristiche differenti li portano ad essere usati in diverso modo.

Il MaterBi ® è una bioplastica brevettata dall’azienda italiana Novamont, derivante dall’amido di mais. Ad oggi questo materiale detiene la maggior parte del mercato del settore, in quanto viene usato per la produzione dei sacchetti biodegradabili da cui siamo partiti. Nel caso in cui si utilizzino questi sacchetti per contenere i rifiuti organici, essi verrebbero smaltiti contemporaneamente, senza dovere in qualche modo recuperare la plastica comune. Viene usato per produrre anche stoviglie (piatti, bicchieri, posate) e vari tipi di imballaggi.

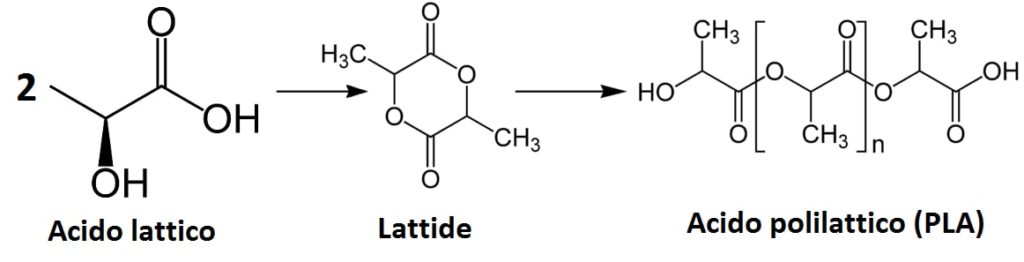

L’acido polilattico (PLA) deriva dalla polimerizzazione dell’acido lattico (C3H6O3), il quale può essere facilmente ottenuto da organismi come i lattobacilli mediante la fermentazione lattica. L’acido lattico si presta particolarmente bene alla sintesi di omopolimeri (ovvero costituiti da un solo tipo di monomero) in quanto possiede sia un gruppo carbossilico (-COOH) sia una gruppo alcolico (-OH), che possono fondersi per condensazione.

Il procedimento prevede la formazione di un particolare dimero ciclico chiamato lattide, il quale viene spezzato da un enzima e dal calore per unirsi al polimero.

Ph: oilproject.org

Il PLA viene utilizzato per produrre contenitori alimentari, come le bottiglie dell’acqua, in quanto dotato di trasparenza, scarsa infiammabilità e resistenza ai raggi UV.

Un’occhiata al futuro

All’inizio del 2017 si era aperta una procedura di infrazione europea nei confronti del nostro paese, perché ancora non aveva adempiuto al suo dovere, ovvero di rispettare la direttiva europea 2015/720 sulla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Per quest’anno basteranno sacchetti con il 40% di materiale biodegradabile, nel 2021 si salirà al 60%.

Non c’era altro da fare che adeguarsi, dunque. Forse andrebbe chiesto ai supermercati di esplicitare quali altri costi di gestione vengono spalmati sull’intera spesa, oppure quanto costava un sacchetto in plastica al cliente prima che diventasse obbligatorio segnalarlo sullo scontrino. Solo così si avrebbe un metro di paragone e (forse) si potrebbe parlare di aumento a ragion veduta.